白术、茯苓,这对老搭档在中药柜里可谓红得发紫,几乎是调理脾胃的“标配”。但偏偏就有人喝了三个月,肚子还是胀,饭照样吃不下,还老放屁、拉不干净。有人就开始嘀咕了:这俩药,是不是根本没用?老中医一句话点破玄机:脾胃问题,不通肠道,喝再多也白搭! 现代人吃得好、动得少,脾胃就像一锅老汤,油腻腻、沉甸甸,火不旺、水不清,硬往里加药,等于往锅里撒盐巴——味浓了,却没解决根本问题。很多人误以为脾虚就是补补就行,殊不知,真正让人难受的,是“湿滞”卡在肠道里。 脾胃一旦失调,湿气就像下水道堵了,越积越多。白术...

白术、茯苓,这对老搭档在中药柜里可谓红得发紫,几乎是调理脾胃的“标配”。但偏偏就有人喝了三个月,肚子还是胀,饭照样吃不下,还老放屁、拉不干净。有人就开始嘀咕了:这俩药,是不是根本没用?老中医一句话点破玄机:脾胃问题,不通肠道,喝再多也白搭!

现代人吃得好、动得少,脾胃就像一锅老汤,油腻腻、沉甸甸,火不旺、水不清,硬往里加药,等于往锅里撒盐巴——味浓了,却没解决根本问题。很多人误以为脾虚就是补补就行,殊不知,真正让人难受的,是“湿滞”卡在肠道里。

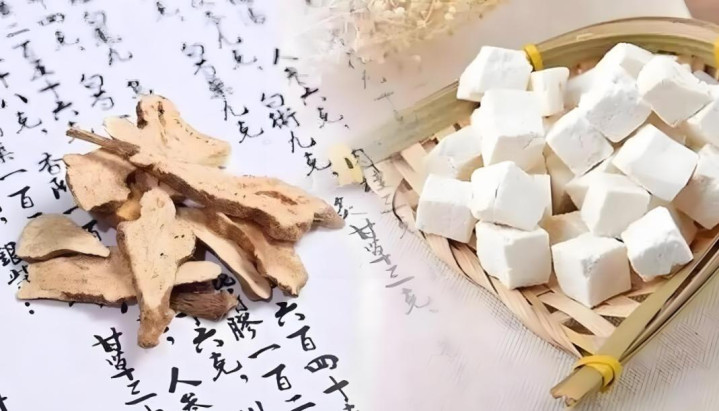

脾胃一旦失调,湿气就像下水道堵了,越积越多。白术健脾、茯苓利湿,但如果肠道通行不畅,这俩药的作用就像堵车时踩油门,发力没用,一脚空。中医讲“脾为生痰之源”,而“肠为传导之府”,二者关系密不可分。

老中医碰到一个六十多岁的退休教师,整天喊肚子胀,吃点东西就觉得顶得慌,早上舌头厚腻,晚上大便不成形,吃遍健脾药没见效。望闻问切后,发现他的问题根本不在“脾虚”那么简单,而是“肠道湿热内蕴,气机不畅”,一通“通腑泻湿”后,人才慢慢轻松了

这就是中医讲究的“辨证施治”。不是谁喊脾虚都来白术茯苓一把抓,关键看湿从哪来,卡在哪儿,怎么走。很多人肠道黏腻,不通不畅,就像一根塞住的排水管,得先通再调,不然药效全泡汤。

为什么现在人脾胃越来越差?看看我们的生活:早餐来不及吃,中午大鱼大肉,晚上宵夜啤酒,动得少、坐得多,睡得晚、气不顺。湿气、热毒、宿便、情绪,在体内打个结,越积越重,脾胃就像压在千斤顶下,喘不过气来。

这时候,单靠白术茯苓就像给驴喂人参——方向错了,效果大打折扣。真要解开这个结,还得从“通肠”入手。中医有句话说得妙:“腑气通则脏气安。”先把肠道的“门”打开,脾胃才有修复的空间。

很多老中医喜欢用“通腑法”来治脾胃重症,尤其是那些大便不畅、肚腹胀满、舌苔厚腻的患者。比如大黄,药性寒,苦降通便,像是一把“开锁钥匙”;再如枳实,性微寒,能破气消积,像是肠道里的“清道夫”;还有厚朴,行气消痰,化湿除满,特别适合肚子胀得硬邦邦的人。

这些药虽不是“补”,但却是脾胃的“援军”。就像堵车时不是加油,而是清障。一通之后,白术、茯苓才能上阵发挥,健脾利湿,真正做到“标本兼顾”。

很多人听到“通便”就以为是拉肚子,其实不是。中医讲“通”不是泄,是疏导,是让气机恢复正常运行。肠道通了,湿气散了,食欲自然就来了,人也精神了。

还有些人,明明吃得不多,却总感觉肚子胀,这其实是“气滞”。气不动,水也不动,就像水池不流,早晚发臭。这时候,通腑药加点理气药,比如陈皮、木香、槟榔,就能让气机顺畅,肠道动起来。

其实我们祖辈早就懂这个道理。南方人夏天爱喝老火汤,里面少不了冬瓜皮、薏苡仁、赤小豆这些利湿通便的食材,既能清火又能健脾。北方人则常吃大葱炒木耳、韭菜炒蒜苔,这些都有疏通肠道、活血化湿的作用。

再说白术和茯苓,它们不是没用,而是用得不对。白术偏燥,适合湿重体寒者;茯苓偏淡渗利水,适合水湿停滞者。但真碰到肠道黏腻湿热的情况,就得加点“动”的药,让一潭死水活起来。

明代医家李时珍在《本草纲目》就说:“茯苓利水渗湿,能入心脾肺三经。”但他同时指出,若湿热内盛,单靠利水远远不够,必须通腑清热,才能起效。这种严谨的思路,正是中医辨证的核心。

很多中老年人误把“脾虚”当成“元气虚”,猛灌补药,结果越补越胀,越补越困。其实这时候,身体正忙着“清理垃圾”,你却往里堆“营养”,效果当然适得其反。

要从根源上调理脾胃,生活习惯必须跟上。建议每天早起一杯温开水,饭后百步走,晚餐七分饱,这些看似简单的建议,其实就是帮你“通肠、化湿、养脾”的日常调理法。

如果舌苔厚腻、大便不爽、肚腹胀满,别急着补,先让肠道通一通,再谈健脾。如同庭院积满落叶,先扫清再种花,才有可能开出健康之花。

从中医角度看,脾胃是一身气血生化的“锅炉”,锅炉堵了,火再大也烧不起来。真正的调理,是疏通+扶正,不是单一补或泻。

日常生活中,还可以泡点茶饮,比如荷叶决明子茶,清热通便;或者茯苓山楂茶,健脾化湿,动动肠道,消消积滞,不用吃药也能起到调理作用。

懂得中医思维,才不会盲目跟风。“白术茯苓没用”不是它们真的无效,而是脾胃问题到了“重度”,先要“通腑”再谈“健脾”。

中医不是一招治百病,而是用对药、看对证、选对时。真正的调养,是从“堵”中找“通”,从“湿”中寻“清”,从“乱”中理“顺”。

别等到肚子胀得受不了,才想起换个方向。调脾胃,懂得通肠,才是养生的正道。千百年来,中医用经验和智慧告诉我们:补得再多,不如通得一顺。

温馨提示:以上内容为中医视角下的调理建议,所提药物与方法需在专业中医师指导下使用。如有相关症状,请及时前往正规医疗机构就诊,切勿自行用药。

参考文献:

[1]钟雪梅,陈敏,凌雅韵,等.二甲双胍治疗老年2型糖尿病合并肌少症的临床观察[J].中国药房,2025,36(06):732-736.

[2]马继兴,李文智.中医通腑法调治脾胃湿热证的临床探讨[J].中医研究,2023,39(04):122-125.